01. 引言:監控數據為什么需要“可視化”

在現代IT系統中,監控已經從“是否活著”的簡單檢測,演進為對系統健康度、性能、容量、安全等多維狀態的持續觀察與智能響應機制。隨著系統規模、架構復雜度的急劇上升,僅依賴于原始指標數據和告警日志已無法支撐快速決策和有效運維。而這正是監控可視化(Monitoring Visualization)發揮核心作用的關鍵所在。

1)從指標到洞察:數據海洋中的“認知之舟”

每一個系統、服務、組件、節點、數據庫,甚至一條API調用,都會產出大量監控數據:CPU、內存、IO、QPS、響應時間、錯誤碼、隊列長度、可用性、告警事件……這些數據的數量之大、結構之復雜,已遠超人工查閱的能力極限。

在這種背景下,可視化成為信息的提純器:

- 它將原始數據轉化為可感知的圖形語言(線圖、柱圖、餅圖、熱力圖、趨勢圖等);

- 它幫助用戶迅速識別出模式、異常與趨勢,提升認知效率;

- 它為運維人員、開發者、管理者提供了基于證據的行動支持。

一句話總結:可視化讓數據“說人話”。

2)運維認知轉變:從命令行到圖形界面

在傳統模式下,運維人員通過命令行工具(如 top、ps、netstat、iostat 等)進行系統巡檢和問題排查。但在多集群、多節點、跨數據中心的環境中,這種方式不僅耗時高、效率低,而且極易遺漏隱患。

隨著DevOps理念普及和平臺化運維能力提升,企業對可視化界面、統一視圖和聯動操作的需求迅速增長。可視化不再是“美觀”的附加功能,而是支撐高效、精準運維的基礎能力之一。

對比示意表:傳統運維 vs 可視化運維

可見,可視化是現代運維“降本增效”的重要抓手,也是一種讓系統“變得看得見”的能力體現。

3)不只是“看”,更是“決策支持”

監控可視化的價值,不止于美觀展示,更在于服務于決策的洞察:

- 應急響應時,它提供快速定位的導航圖;

- 趨勢分析時,它揭示性能瓶頸與容量邊界;

- 管理層匯報時,它展示SLA履約與風險狀態;

- 自動化運維中,它觸發規則、驅動聯動操作。

這意味著,監控可視化不僅是前端展示的“皮”,更是數據理解與驅動行動的“骨”。

02. 監控可視化的基本類型與核心能力

在監控平臺中,“可視化”不止一種表現形式。根據業務關注點、用戶角色和使用場景的不同,可視化大致可分為以下幾種類型。理解這些類型之間的差異,有助于企業更有針對性地設計和建設自己的監控可視化體系。

1)監控可視化的五種主流類型

(1)實時儀表盤(Real-time Dashboards)

- 功能特點:通過圖表組件實時展示系統狀態、性能指標、告警摘要等。

- 典型用途:服務健康監控、值班操作臺、事故響應戰情圖。

- 常見元素:時間序列圖、指標卡、熱力圖、地圖定位、分組展示。

- 適用角色:SRE、運維工程師、NOC 值守人員。

(2)趨勢報表(Trend Reports)

- 功能特點:定期匯總歷史監控數據,形成圖表或報表,用于回顧、分析和歸檔。

- 典型用途:容量預測、SLA報告、運維KPI分析、月/周報導出。

- 適用角色:運維主管、IT經理、審計人員。

(3)告警視圖(Alert Views)

- 功能特點:以圖表或列表方式集中呈現系統產生的告警事件,強調優先級和響應狀態。

- 典型用途:故障跟蹤、未處理告警歸檔、嚴重事件分析。

- 常見形態:告警時間軸、熱力塊、狀態矩陣。

- 適用角色:運維值班、業務支撐人員、系統負責人。

(4)拓撲視圖(Topology Maps)

- 功能特點:基于服務、網絡或系統依賴關系,構建交互式圖形拓撲圖。

- 典型用途:快速識別上下游影響、根因分析、故障蔓延路徑追蹤。

- 常見技術:Graph可視化、服務樹、組件連線圖。

- 適用角色:架構師、問題定位分析人員、業務Owner。

(5)日志與事件流可視化(Logs & Event Timelines)

- 功能特點:將日志或事件信息可視化呈現,常用于分析復雜系統行為或復盤問題。

- 典型用途:系統追蹤、自動化操作回放、安全事件取證。

- 常見形態:時間軸、事件密度圖、流圖。

- 適用角色:開發人員、安全團隊、問題分析小組。

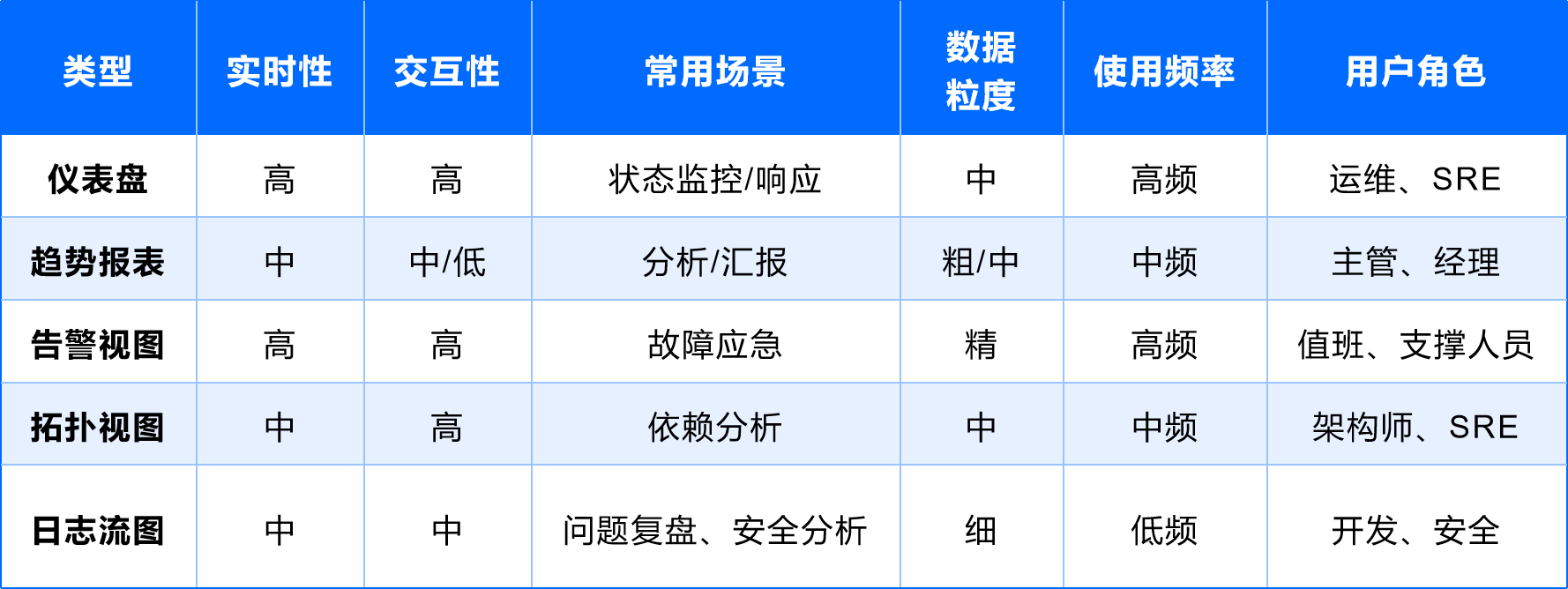

2)不同可視化類型對比

3)監控可視化的核心能力要求

在實際可視化體系的構建中,不管是哪種類型,以下四項能力是基礎能力的體現:

(1)多維指標支持與靈活組合

- 支持多個維度、多個來源的數據組合展示;

- 可按業務維度、地理區域、組件結構等靈活切分;

- 指標計算支持聚合、派生、自定義公式。

(2)動態刷新與數據聯動

- 支持實時刷新機制(定時輪詢、WebSocket);

- 多圖表之間可聯動操作(如時間同步縮放、點擊穿透);

- 可綁定動態變量(如指定主機、服務或分區)。

(3)自適應布局與交互體驗優化

- 儀表盤應自適應屏幕分辨率與設備尺寸;

- 支持可拖拽、組件縮放、模板保存;

- 快速過濾、搜索與跳轉功能提升使用效率。

(4)權限隔離與多角色視圖

- 根據用戶身份呈現不同視圖(最小權限原則);

- 報表/儀表盤訪問控制、數據范圍控制;

- 匿名只讀、訂閱分享等訪問形式支持。

03. 可視化的關鍵目標與能力演化路徑

隨著IT系統的持續復雜化,傳統圖表式可視化已逐步向智能化、動態化、多維度演進。高質量的監控可視化體系,不應僅滿足“能看”,而應進一步支撐“看得懂、看得快、看得準、看得深”。本章將從目標定位出發,闡述可視化能力演化路徑,為后續架構設計與工具選型提供思路依據。

1)監控可視化的關鍵目標

(1)目標一:快速識別與異常聚焦

- 異常不應淹沒于大批指標中,而應突出顯示。

- 典型方式包括顏色編碼、異常高亮、自動聚合異常點等。

- 目標是讓異常“跳出來”,第一時間抓住問題焦點。

(2)目標二:多維分析與時間回溯

- 同一問題常常涉及多個維度:主機、服務、節點、地域、用戶群等。

- 可視化應支持維度切換與鉆取、時間窗縮放與回放。

- 支持對“過去5分鐘/1小時/1天/7天”等時間段的趨勢與對比分析。

(3)目標三:多角色適配與權限控制

- 不同用戶對數據的關注點完全不同:

- 運維關注資源健康;

- DBA關注數據庫性能;

- 業務負責人關注可用性與影響范圍;

- 管理者關注SLA達標與風險趨勢。

- 可視化體系要支持按角色配置儀表盤/報表模板,并通過權限控制限制數據范圍。

(4)目標四:聯動操作與數據驅動決策

- 可視化不應只是“看”,還應能引導用戶“做”。

- 例如點擊告警圖表可跳轉到日志檢索頁、自動觸發診斷任務等。

- 目標是實現從“洞察”到“行動”的聯動閉環,支持故障自愈、容量擴容等決策。

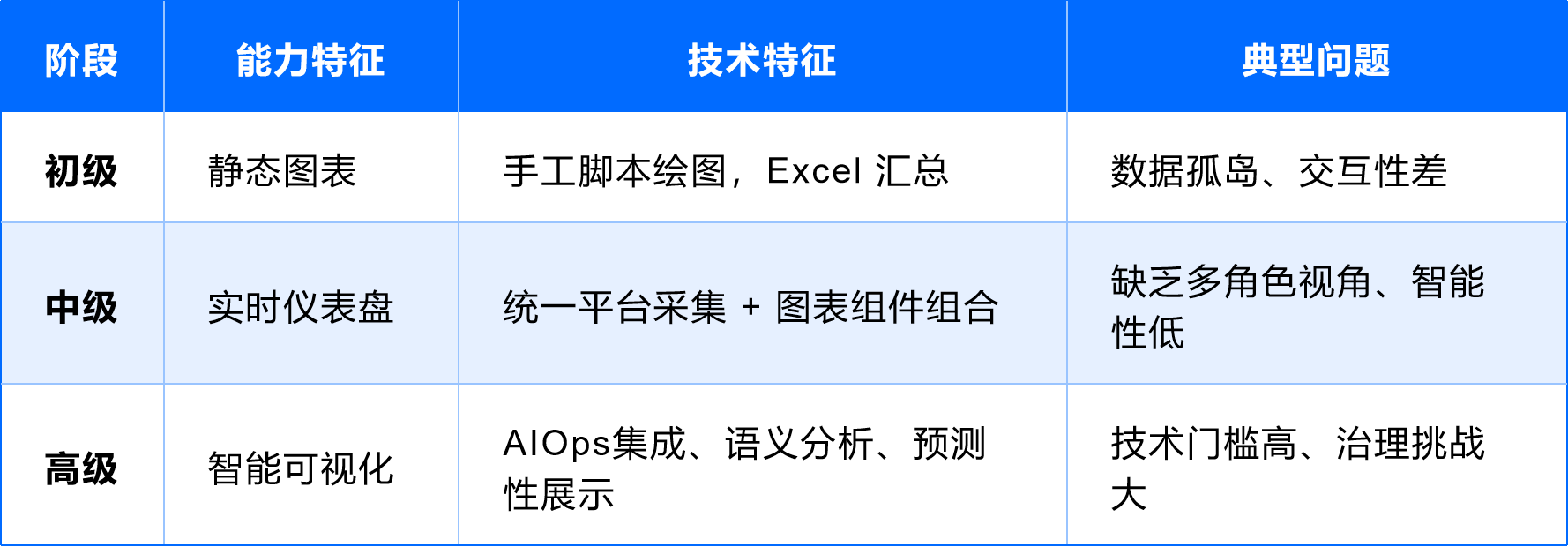

2)可視化能力的演化路徑

企業在監控可視化方面的建設,通常會經歷如下能力階段:

(1)初級階段:從無到有的展示層

- 特點:數據通過API/腳本導出,生成靜態圖表或表格。

- 工具:Excel + CSV、shell 輸出 + Gnuplot。

- 限制:數據孤立、實時性差、交互能力為零。

(2)中級階段:實時儀表盤化

- 特點:引入統一數據采集和圖形展示平臺,支持動態刷新、圖表組件化拼裝。

- 工具:Grafana、Kibana。

- 提升:多圖聯動、數據下鉆、用戶自定義視圖。

(3)高級階段:智能化與可操作閉環

- 特點:

- 異常檢測算法主動提示(如基于機器學習的異常識別);

- 可視化中嵌入預測模型(如趨勢預測、容量預測);

- 圖表與運維操作聯動(點擊告警圖跳轉修復操作)。

- 工具:結合AIOps平臺、統一運維平臺、云廠商高級功能。

- 挑戰:對數據治理、模型質量、權限分離提出更高要求。

04. 可視化設計常見誤區與反模式

盡管越來越多的企業重視監控可視化體系建設,但在實際落地過程中,常因經驗不足或認知偏差而陷入“反模式”。本章將梳理在可視化設計中常見的錯誤做法,幫助企業識別并規避風險,提升整體監控體驗與效率。

1)誤區一:將可視化等同于“圖表堆疊”

典型表現:一塊儀表盤上塞滿 20~30 個圖表,“所有能展示的都展示”,導致信息擁堵、用戶難以聚焦重點。- 問題根源:缺乏明確的展示目標與用戶角色區分。

- 風險后果:使用者效率低下,重要異常淹沒于海量信息中。

- 改進建議:

- 每個儀表盤應服務于一個明確的問題域或用戶角色;

- 控制每屏展示圖表數量(推薦 6~10 個),按業務邏輯分區;

- 對關鍵指標使用更大尺寸、色彩突出呈現。

2)誤區二:顏色濫用與圖形混亂

典型表現:紅黃綠隨機分布、折線圖和餅圖混用、圖例冗長不易辨識。- 問題根源:缺乏統一的可視化規范與設計體系。

- 風險后果:視覺疲勞、認知障礙、誤判信息。

- 改進建議:

- 制定統一的顏色規范(如綠色為健康、紅色為異常);

- 圖表類型匹配數據特性:折線圖適合趨勢、柱狀圖適合對比、餅圖慎用;

- 圖例限制在 5~7 項以內,必要時采用圖表分頁或篩選功能。

3)誤區三:忽視交互性與操作閉環

典型表現:圖表僅展示數據,無法點擊、無法聯動、沒有上下文跳轉能力。- 問題根源:可視化系統未集成數據鏈路與操作鏈路。

- 風險后果:可視化只能“看”,無法“查”與“做”,影響問題定位效率。

- 改進建議:

- 為關鍵圖表配置點擊跳轉(如從異常節點跳轉至日志系統);

- 支持時間范圍聯動、指標聯動(多個圖表同步縮放);

- 嵌入運維操作按鈕或提供外鏈至自動化平臺。

4)誤區四:模板重復與角色無區分

典型表現:所有用戶看到的是“同一套圖”,不區分開發、運維、管理者。- 問題根源:儀表盤模板未支持多角色適配與權限控制。

- 風險后果:無關信息干擾判斷,用戶滿意度低。

- 改進建議:

- 設計“按角色”分層的儀表盤模板(例如運維版、業務版、管理版);

- 啟用儀表盤權限隔離機制,確保用戶只看“該看的”;

- 支持訂閱、自定義與收藏,鼓勵個性化配置。

5)誤區五:忽略上下文與數據質量問題

典型表現:圖表中指標值突變,用戶不知是否為系統故障、采集中斷或配置錯誤。- 問題根源:缺乏數據治理機制,圖表缺失上下文注釋。

- 風險后果:信息誤解、無效排查、信任下降。

- 改進建議:

- 為圖表增加數據質量標識(如采集延遲、數據空洞提示);

- 添加注釋機制(如“此圖來自Test環境”、“數據源為A系統”);

- 集成數據采集監控,自動提示可疑指標。

表格總結:可視化反模式速查表

05. 結語:從“看見”到“洞察”的演進之路

監控可視化,不應止步于數據的陳列和圖表的堆疊,而應成為推動企業技術系統感知力、響應力和行動力提升的關鍵引擎。

在本篇文章中,我們從監控可視化的概念與演化歷程出發,系統梳理了其核心目標、關鍵能力和常見反模式,旨在幫助企業IT管理者和平臺架構師從戰略與實踐兩個維度重新審視“可視化”的價值。

現代可視化體系的建設,應具備如下特征:

- 以用戶為中心:圍繞不同角色的認知路徑,構建定制化視圖與交互路徑;

- 以數據為驅動:聚焦數據鏈條的質量、準確性與解釋力;

- 以操作為閉環:推動從“指標可觀測”向“指標可操作”的演進;

- 以智能為方向:逐步引入智能洞察、異常識別與決策建議,釋放人力分析的壓力。

未來,隨著 AIOps、數字孿生與業務觀測等理念的普及,監控可視化將進一步融入企業運營與管理主線,成為人機協同中的重要界面。真正的可視化,不僅是“看見數據”,更是“讀懂系統”“預知風險”,并推動下一步的行動。

相關文章推薦

嘉為藍鯨CPack制品管理平臺:聯邦倉庫——助力跨團隊、跨地域、跨組織的制品資產協作

2025-08-29

2025-08-29

查看詳細

嘉為藍鯨CMeas研發效能洞察平臺:一鍵保存你的專屬查詢儀表板

2025-08-29

2025-08-29

查看詳細

嘉為藍鯨WeOps數據庫監控新范式:以專業監控視圖,賦能高效運維管理

2025-08-29

2025-08-29

查看詳細

Jira國產化替代:從合規到價值,嘉為藍鯨DevOps敏捷協同平臺的破局之道

2025-08-29

2025-08-29

查看詳細

嘉為藍鯨CCI持續集成平臺:掌控CI/CD全流程,流水線Stage準入讓部署更可靠

2025-08-22

2025-08-22

查看詳細

嘉為藍鯨CMeas研發效能洞察平臺:研發效能周報,自動推送領導郵箱

2025-08-22

2025-08-22

查看詳細